随着医疗技术的不断进步,近年来内镜下治疗技术迅速发展,内镜黏膜下剥离术(ESD)现已逐渐成为消化道早癌及消化道粘膜下肿瘤等癌前病变的一线治疗方法,在临床应用中发挥了重要作用。

2个月前,患者因胃部不适,在外院行胃镜检查提示胃体黏膜下隆起。近日,为了能得到进一步诊治,患者到我院内三科住院治疗。经完善术前相关检查及超声评估后,发现病灶起源于胃黏膜第四层,未穿透浆膜层,符合内镜下治疗适应症。经与家属沟通,在武汉大学人民医院肖勇教授指导下,为患者做了内镜下胃体黏膜下肿瘤ESD治疗术。手术过程顺利,成功把病灶完整剥离切除,术中出血量极少,手术创面仅需4枚钛夹封闭。术后,患者恢复良好。

此次ESD手术在我院顺利开展,标志着湖北科技学院附属第二医院在消化道早癌微创治疗技术上迈进一个新台阶,今后将为消化道早癌及消化道黏膜下肿瘤等癌前病变的患者提供更安全、更微创、更放心的治疗保障。

什么是ESD?

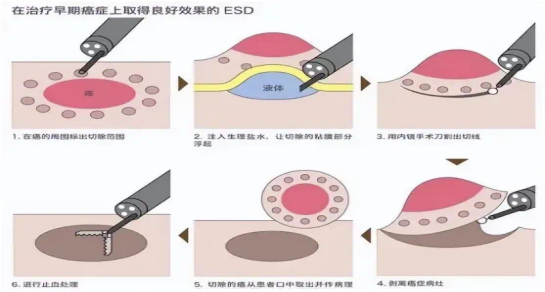

ESD的全称是内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD),治疗主要针对早期消化道癌和癌前病变。

ESD是将内镜顺着消化道直达病变位置,在黏膜下注射基础上利用几种特殊的高频电刀将病变所在黏膜剥离,从而达到治疗目的。

ESD主要用于治疗早期消化道癌、癌前病变及其他良性肿瘤。医生可以结合染色、放大内镜及超声内镜等方法,确定局限在黏膜层以及没有淋巴结转移的黏膜下层的肿瘤,然后进行ESD技术,完整地切除病变,达到根治消化道肿瘤的效果。

ESD的适应症是什么?

1.早期消化道癌:结合染色内镜、放大内镜和超声内镜等其他内镜检查方法,确定肿瘤局限在黏膜层和没有淋巴转移的黏膜下层,ESD切除肿瘤可以达到外科手术同样的治疗效果。

2.黏膜下肿瘤:超声内镜诊断的脂肪瘤、间质瘤和类癌等,如位置较浅(来源于黏膜肌层和黏膜下层),通过ESD可以完整剥离病变;如肿瘤较深(来源于固有肌层),ESD剥离病变的同时往往伴有消化道穿孔的发生。

3.其他:食管、胃黏膜的黏膜内癌;癌前病变如腺瘤性息肉;重度萎缩性胃炎;高级别上皮内瘤变;无淋巴转移的浸润黏膜下层浅层的早期癌;巨大平坦息肉,超过2厘米的息肉尤其是平坦息肉,推荐ESD治疗,一次、完整地切除病变。

ESD的禁忌症是什么?

1.明确有淋巴转移的早期胃癌;

2.病变隆起试验阴性,提示病变基底层的黏膜下层与肌层间有粘连,肿瘤可能已经侵犯固有层;

3.正在服用抗凝药物的患者,或存在血小板低和凝血功能障碍者,在停药或凝血功能没有得到纠正前,严禁ESD治疗;

4.医生评估的其他手术禁忌,如有严重心肺疾病,无法耐受麻醉的患者。

ESD和传统外科手术相比有什么优势吗?

1.完全在内镜下完成,无腹部切口,患者易耐受;

2.没有切除固有脏器,不改变消化道结构,最大限度地保留了正常组织和功能;

3.无需开胸、腹进行手术,创伤小、并发症少、恢复快,疗效佳;

4.住院天数少,手术较传统手术费用低;

5.制定个体化治疗方案,既能保证肿瘤的彻底切除,同一患者又可接受多个部位多次治疗;

6.病变组织可完整切除,完整病理标本以供分析评估。

ESD术后应该注意什么?

1.饮食

术后禁食水48-72小时,观察有无出血、穿孔等并发症。

如无异常,72小时后可听从医生指导逐渐恢复饮食,常规补液,由静脉补充营养。

注意避免一次进食过度,忌食过热过冷过硬、辛辣及粗糙高纤维食物,以免损伤黏膜起再出血。

2.活动

术后24小时内保持卧床休息,床上大小便。

可翻身,但不宜过早下床活动,以防术后出血等并发症。

2周内不可进行剧烈的体力活动。恢复期应避免用力排便、提重物等增高腹内压的动作,以防引起出血。

3.观察术后并发症

观察引流管道,如胃管的色、量,注意有无出血情况。

观察有无发热、生命体征等变化。

观察有无剧烈腹痛,腹部触诊是否腹软及压痛、反跳痛情况,警惕迟发性穿孔

4.出院事宜

出院后应保持良好心态,规律生活,定期复查。若粪便颜色异常,要及时就诊。

注意病理报告结果,根据病理制定随访计划。