阻击早癌,内镜先行:ESD技术为直肠早癌患者开启微创治愈之门

便血背后藏隐患,微创手术除早癌——黄女士的幸运故事

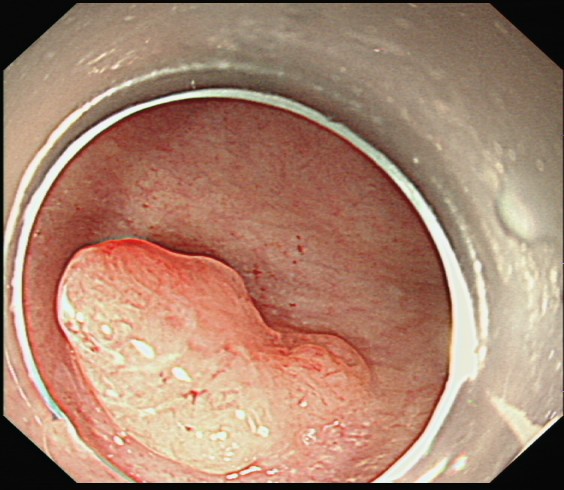

黄女士(化名)近一年来时常感到腹胀,近两周又出现了便血症状。她前往湖北科技学院附属第二医院消化内科就诊,行肠镜检查发现距肛门缘5厘米处有一个直肠息肉,怀疑早期癌变。

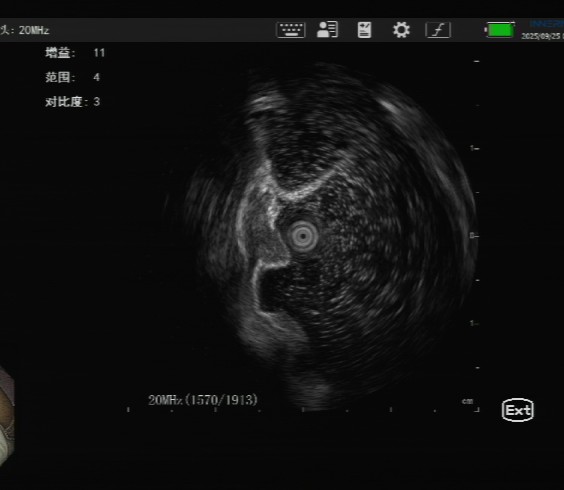

精准评估:肿瘤“间谍地图”——超声内镜

消化内科团队为其行进一步超声内镜评估显示,病灶尚未侵及肌层,符合内镜下黏膜下剥离术(ESD)指征。

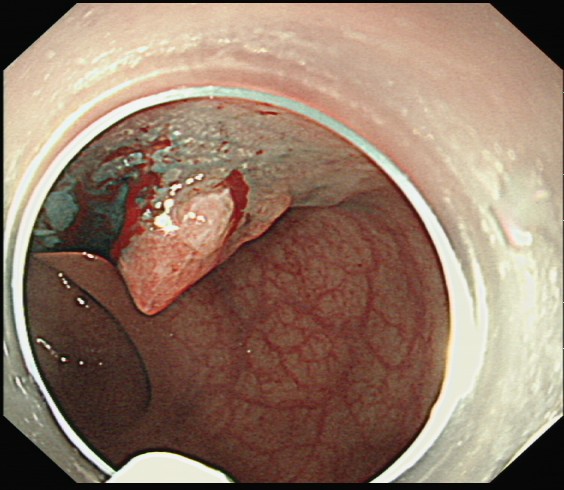

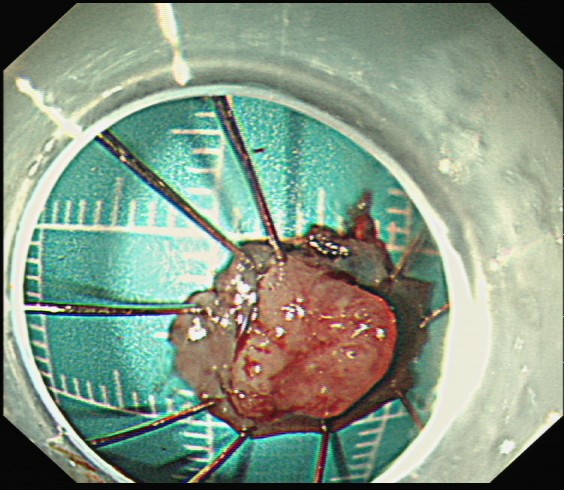

微创“拆弹”:内镜下的精准手术——ESD

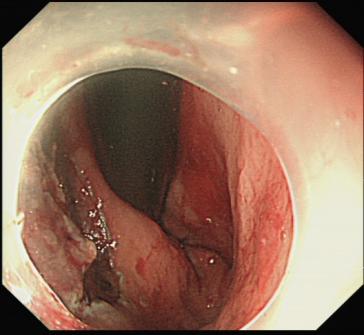

在省人民医院专科联盟指导下ESD手术顺利完成,为什么“完整剥离”如此重要? 因为只有这样,才能将病灶连根拔起,并获取完整的病理标本,为后续的诊断和治疗提供最可靠的依据。也避免了外科开腹手术。

圆满结局:早发现、早诊断、早治疗的胜利

黄女士成功接受了ESD手术。术后病理分析证实了术前的判断:绒毛状管状腺瘤,局灶高级别上皮内瘤变。

高级别上皮内瘤变:这是一个关键的医学术语,通俗讲就是“癌前病变”的最高阶段,或者可以理解为“最早期的癌”,细胞已经出现了恶性的特征,但还没有获得强大的侵袭和转移能力。

正是因为发现得极其及时,黄女士的病情被扼杀在摇篮里。通过ESD这一微创手术,她不仅完整切除了癌变组织,更幸运地保住了肛门和直肠的完整功能,避免了外科开腹手术带来的巨大创伤、更长的恢复期以及可能需要的肠道改道(造口)。术后几天,黄女士便顺利出院,回归正常生活。

早癌筛查,关键时刻能“保命”

黄女士的经历并非个例。许多早期结直肠癌患者缺乏典型症状,甚至像黄女士一样,仅表现为肛周瘙痒这样的轻微不适。结直肠早癌是指肿瘤局限于肠壁的黏膜层或黏膜下层,尚未侵犯到深肌层,也未发生淋巴结或远处转移。在这个阶段发现并治疗,5年生存率可达95%以上。早期发现的意义重大:正如李兆申院士所说:“发现一例早癌,挽救一个生命,幸福一个家庭”。早期治疗不仅效果更好,而且患者承受的痛苦和经济负担也大大减轻。

哪些人需要特别关注肠道健康?

以下人群属于结直肠癌高风险群体,建议定期进行筛查:

1. 40岁以上人群:无论男女,均应做一次结肠镜检查。

2. 有结直肠癌家族史者:特别是直系亲属患病,建议将初检年龄提前到40岁甚至35岁。

3. 有不良生活习惯者:长期高脂、低纤维饮食,缺乏运动,吸烟酗酒的人群。

4. 有肠道症状者:如便血、黏液便、排便习惯改变、持续性腹痛等。

5. 有肠道疾病史者:如患有炎症性肠病、以往发现过肠息肉等。

警惕这些“危险信号”

日常生活中,出现以下症状需引起警惕:

- 排便习惯改变:腹泻与便秘交替出现,里急后重(排便不尽感)

- 便血:尤其是暗红色血便或黏液脓血便

- 腹痛腹胀:持续性隐痛,原因不明的腹部不适

- 其他症状:不明原因的贫血、消瘦

值得注意的是,早期直肠癌可能症状极其隐匿。数据显示,约60%的早期结直肠癌患者无典型症状。因此,不能单凭症状判断肠道是否健康,定期筛查更为重要。

科学防治,筑牢肠道健康防线

面对结直肠癌,我们并非无能为力。科学的防治策略包括:

一级预防(生活方式干预):

少吃腌制、烟熏食品,增加蔬菜水果摄入,戒烟限酒,保持适量运动。

二级预防(早筛早诊):

结肠镜检查是金标准,它能直接观察肠道内部,发现息肉并可同时切除。对于一般风险人群,建议40-45岁开始进行结肠镜检查。

三级预防(规范治疗):

一旦发现异常,应遵循专业医生建议,选择最适合的治疗方案。对于早期病变,ESD等微创技术提供了理想的选择。

黄女士是幸运的,她的经历告诉我们:重视身体信号,及时进行检查,是防治疾病的关键。现代医学技术的发展,使得早期消化道肿瘤无需开腹即可治愈,大大减轻了患者的痛苦和恐惧。

来源 内三科 张又莉/李勤